La mode citadine

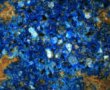

De somptueux cols, réalisés dans ce même matériau précieux, viennent y apporter un supplément d’élégance.

(Découvrir ici un exemple de ces robes de dentelle.)

et ses influences

En Alsace, les tenues villageoises, dans les dernières années du 19è siècle et les débuts du 20è, se montrent de plus en plus influencées par les modes ″de la grande ville″.

Le mélange des éléments de type citadin avec les costumes ruraux crée de surprenantes associations vestimentaires.

Une mixité des apparences très différente selon le milieu social, la proximité plus ou moins grande de la ville mais de laquelle émerge une constante: quel que soit leur niveau d’adaptation aux modes, les alsaciennes restent toujours très attachées à la coiffe et au tablier, éléments considérés depuis plusieurs siècles comme indissociables de la tenue féminine.

La collerette peut être vue comme la pièce la plus révélatrice de ces influences. Soit par l’emploi de matériaux identiques à ceux des cols citadins (exemple ci-dessous), soit par un réemploi direct sur le costume rural.

Des matériaux nouveaux

Le tulle et la broderie anglaise tendent ainsi à remplacer les dentelles de coton, crochetées ou tricotées, entrant auparavant dans la confection des collerettes.

Un changement de procédé symptomatique de l’interpénétration des modes, avec une incidence directe sur l’évolution générale du costume et celle de la collerette en particulier.

Un changement de dimension

Avec l’introduction des dentelles de tulle, les collerettes prennent de nouvelles proportions, pas toujours très esthétiques, débordant largement sur les épaules et le haut du costume, en occultant une bonne partie du vorstecker.

Des dentelles larges que l’on retrouve également sur les chemisiers dont les manches sont raccourcies au coude.

Des manches qui perdent leurs savants plis amidonnés pour prendre une forme en ballon, avec volants imitant le style des ″engageantes″ du 18è siècle.

Des modifications qui se diffusent à partir de Strasbourg où il est d’usage pour les grandes bourgeoises de porter le costume traditionnel en certaines occasions. Un costume auquel elles n’hésitent pas à apporter quelques ″aménagements″ afin de l’adapter à la mode du moment et qui vont dans le sens d’une sorte de ″modernisation″ du costume.

Par touches successives, ces transformations se transmettent au costume rural, conduisant à une lente érosion de ses caractéristiques.

Du carré au rond

On observe ainsi la manière dont certains modèles, par mimétisme, abandonnent le format carré des origines et prennent l’allure d’un large col rond.

L’empiècement carré central, sur lequel s’organise la répartition des dentelles disparaît ou s’arrondit à son tour.

Dans le même temps, les liens qui permettent de retenir la collerette sous les aisselles sont supprimés, effaçant un élément supplémentaire de ce qui faisait la spécificité du costume original.

Des détails d’agencement qui rendent particulièrement flous les attributions de certaines des pièces conservées de nos jours et peuvent induire en erreur quant à leur interprétation.

Il semble toutefois clair que certaines des collerettes portées avec le costume rural sont des emprunts directs à des tenues de ville.

Une différentiation communautaire

Les domestiques, souvent de confession catholique, employées dans les grandes maisons bourgeoises de Strasbourg, ont sans doute aidé à la diffusion de ces modèles de forme ronde.

Il est par ailleurs intéressant d’observer que la collerette de format carré s’est mieux conservée dans le pays de Hanau, bastion du protestantisme, soit par éloignement géographique par rapport à Strasbourg, soit par un effet de conservatisme vestimentaire.

Une pièce devenue superflue

Après la défaite de 1870, beaucoup d’alsaciens se sont exilés à Paris ou Nancy. Souvent d’origine strasbourgeoise, ils y apportent avec eux une vision très schématisée du costume ″alsacien″ Celui-ci devient un étendard, un symbole identitaire de la province perdue.

Des images basées sur ce standard vont alors être produites en très grand nombre. Réalisées la plupart du temps dans des ateliers photos, par des personnes peu au fait des traditions alsaciennes, elles ont pour but premier l’entretien de l’élan patriotique, la restitution fidèle du costume passant totalement au second plan.

D’où la création d’images théâtralisées, presque caricaturales, qui se bornent à reprendre l’aspect le plus connu du grand public, à savoir le grand nœud noir. Le reste du costume est largement réinterprété, perdant tous ses particularismes.

La fabrique des erreurs

On peut sourire ou grincer des dents, selon l’humeur, devant ces images à visée essentiellement patriotique. C’est oublier qu’elles ont servi par la suite de modèles aux tenues fabriquées pour les défilés de la Libération, continuant de perpétuer une image erronée du costume traditionnel.

Une attitude qu’il n’est malheureusement pas rare de retrouver de nos jours où l’on voit ressurgir pour les besoins de la cause touristique, ces avatars des années d’après guerre.

Mais où sont les belles collerettes d’antan ?

*

Un remerciement appuyé à Marie – Claire Burger de la Maison du Kochersberg à Truchtersheim ainsi qu’à Erwan de Costumes d’Alsace.

____________

Documentation

- Dentelles de France – Comment les reconnaître – Mick Fouriscot – Éditions Christine Bonneton – 2018

- Les dentelles – Ouvrage collectif – Réunion des Musées Nationaux – Décitre Éditeur – 1992

________________

Liens

https://www.french-crea-vintage.com/1900/1784-revue-complete-de-la-mode-illustree-1900-n18.html

https://cdn.drouot.com/d/catalogue?path=coutau/26102016/Coutau_26102016_hd.pdf

https://femmes-1900.com/robe-1900/

https://dentelles-confederees.fr/2024/04/16/le-tulle-et-le-poinct-de-tulle/

https://petitehistoireducostume.blogspot.com/2018/04/dentelles.html

https://rochefortenhistoire.wordpress.com/2016/12/09/un-jour-un-tissu-historique-le-tulle/

https://www.riedisheim.fr/actualite/riedisheim-le-8-mai-1945/

Qu'en pensez-vous ?